子どもたちは、答えよりも「問い」を通して成長します。

スプラウツの教室では、子どもに正しい答えを教えるよりも、**「自分で考えるための問い」**を投げかけることを大切にしています。

「どう思った?」「もし自分だったらどうする?」「どうしてそう感じたの?」

そのたった一言が、子どもの心の扉を開くきっかけになるのです。

■ “問い”が生み出す心の動き

多くの子どもたちは、長い間「答えを出すこと」に慣れています。

学校ではテストがあり、正解が明確に決まっている。

でも、人生には“正解のない問い”がたくさんあります。

「友だちと合わないとき、どうしたらいい?」「将来、何になりたい?」——こうした問いには、ひとつの答えではなく、その子なりの答えがあるだけです。

スプラウツでは、この“自分なりの答え”を見つける力こそ、再出発の鍵だと考えています。

だからこそ、子どもたちが安心して考えられるように、「問い」を中心にした対話を続けているのです。

■ “教える”ではなく、“引き出す”対話

教師が一方的に教えるのではなく、子どもの中にある“言葉にならない思い”を引き出すこと。

それがスプラウツの対話の基本姿勢です。

たとえば、ある子が「もう学校なんて行きたくない」とつぶやいたとき。

私たちは「どうして?」とすぐに聞くのではなく、「そう思うのはどんな時?」「その時、心の中で何が起きていた?」と、丁寧に心の奥をたどっていきます。

答えを急がず、沈黙を大切にする。

その沈黙の中で、子どもが自分の感情を見つけ出すことがあります。

“問い”は、子どもの中の“考える力”を静かに呼び覚ますのです。

■ 対話は「心のリハビリ」

長く不登校だったり、傷ついた経験を持つ子どもにとって、誰かと話すこと自体が怖いことがあります。

「何を言われるか分からない」「どう思われるか不安」——そんな気持ちが、心を閉ざしてしまう。

けれど、スプラウツの先生たちは、“安心の中で問いを投げる”ことを大切にしています。

たとえば、勉強の中でも「今日はどこまでやれそう?」「昨日よりやりやすかったかな?」という問いかけを通して、子どもの自己認識を促します。

これは単なるコミュニケーションではなく、心のリハビリのような作業です。

自分の状態を言葉にできるようになることで、少しずつ心が整い、再び前へと進むエネルギーが生まれていくのです。

■ “問い”は信頼の証

子どもは、自分を信頼してくれる大人の前でこそ、本音を話します。

スプラウツのスタッフが投げかける問いは、子どもへの“信頼のメッセージ”でもあります。

「あなたなら考えられる」「あなたの中に答えがある」——

そう信じているからこそ、問いを投げるのです。

問いとは、子どもを試すためのものではなく、

子どもを信じるための言葉なのです。

■ 対話を通して生まれる“自己発見”

問いを重ねていくうちに、子どもたちは少しずつ「自分の考え」を意識し始めます。

「なんで自分はあの時、怒ったんだろう」

「本当は怖かっただけなのかもしれない」

「でも、少しずつ頑張ってみたい」

こうした“気づき”は、先生からの正解ではなく、自分の中から生まれたものです。

それは、子どもが自分の心を信じ始めた瞬間でもあります。

そしてこの“自己発見”こそが、スプラウツでいう「心をひらく学び」なのです。

■ 対話が“学び”を深める

問いは、心だけでなく、学びの場でも力を発揮します。

たとえば国語の授業で物語を読んでいるとき、先生が「この登場人物はなぜこうしたと思う?」と尋ねる。

すると、子どもたちは登場人物の気持ちを想像し、自分の感情と照らし合わせながら考えるようになります。

それは、単なる読解ではなく、“他者の心を感じ取る力”を育てる学びです。

このプロセスは、コミュニケーションや共感力の育成にもつながります。

スプラウツでは、問いを通して“心の知能(EQ)”を育てる教育を実践しています。

それは、知識の詰め込みではなく、“感じ、考える力”を養う学びです。

■ 「わからない」を受け入れる勇気

問いの中には、すぐに答えが出ないものもあります。

「自分のやりたいことって何だろう?」

「本当に友達と仲直りできるかな?」

スプラウツでは、そうした“わからない時間”を大切にしています。

焦って答えを出すよりも、「今はまだ探している途中」と受け入れられること。

それこそが、成長の準備が整ったサインです。

人は、わからない時間の中で、少しずつ自分を見つめ直します。

だからこそ、スプラウツの先生たちは「わからないままでいい」と寄り添うのです。

■ 対話を通じて、“再出発”が始まる

不登校の子どもが再び社会とつながっていくとき、必要なのは“やる気”よりも“安心”です。

安心の中で、自分のペースで考えられること。

その環境が、心を再び外の世界へと開かせていきます。

スプラウツでは、先生との対話の中で「自分の言葉で考える練習」を積み重ねます。

そして、少しずつ「話しても大丈夫」「考えてもいいんだ」と感じられるようになっていくのです。

“問い”は、心を動かすスイッチ。

そして、“対話”は、再出発への道しるべです。

■ 教える側が問われているもの

子どもに問いを投げるということは、同時に教師自身も問われているということでもあります。

子どもに「どう思う?」と尋ねたとき、自分はその答えを受け止める準備ができているか。

子どもの言葉を、自分の価値観で否定していないか。

本当に“対話する”というのは、簡単なことではありません。

でも、問い合う関係の中で、教師もまた成長していきます。

スプラウツは、子どもと先生が**“共に問い、共に成長する場”**でありたいと考えています。

■ 終わりに — “問い”が生き方を変える

「問い」は、子どもの中に生き続けます。

たとえ今は答えが出なくても、いつかその子が成長したとき、

ふとした瞬間に、「あのときの問い」が心の中で再び響くのです。

「自分はどう生きたいのか」

「本当に大切なことは何か」

その問いがある限り、子どもは迷っても立ち止まっても、また前を向ける。

スプラウツの対話は、子どもの人生に長く残る“心の種まき”です。

私たちは今日も、子どもたちの心に小さな問いを置きながら、

その芽がいつか未来へと伸びていくことを信じています。

-

聡生館今週末から夏休みが始まりますね。面白い理科実験を見つけました。自由研究のテーマにしても面白そうですよ。2025/07/17

聡生館今週末から夏休みが始まりますね。面白い理科実験を見つけました。自由研究のテーマにしても面白そうですよ。2025/07/17 -

スプラウツ「比べない子育てが子どもを伸ばす — 居場所の力」2025/09/26

スプラウツ「比べない子育てが子どもを伸ばす — 居場所の力」2025/09/26 -

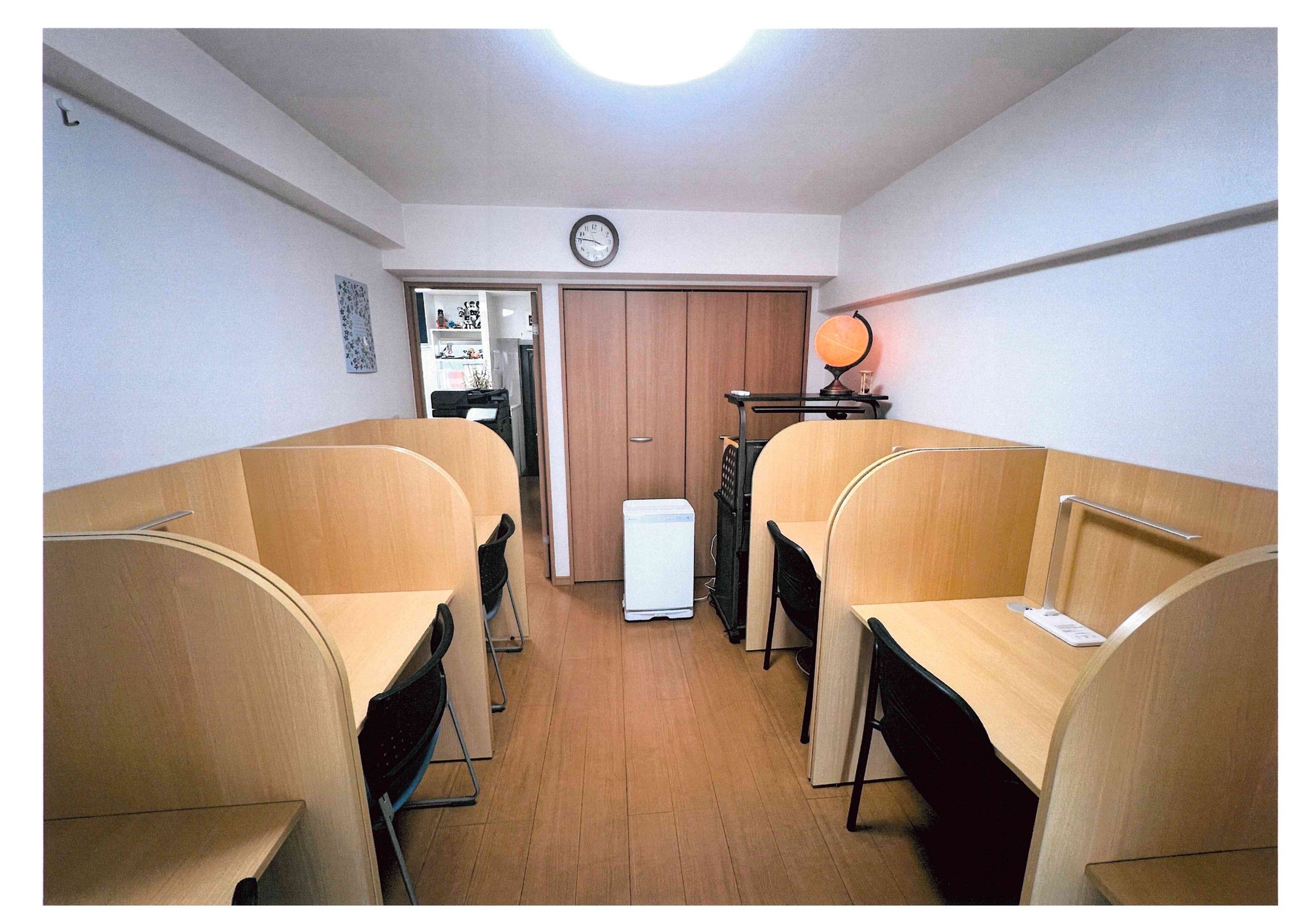

聡生館学習環境をより効果的な学習ができるように大きく変えました。2025/04/20

聡生館学習環境をより効果的な学習ができるように大きく変えました。2025/04/20