学校や家庭で「文章が読めない」「国語の問題が解けない」と悩む子どもは少なくありません。

特に、スプラウツに相談に来られる保護者の方からは、

-

読んでも内容が頭に入ってこない

-

本文のどこを読めばいいのかわからない

-

指示語(これ・それ)がつかめない

-

問いの意図と本文が結びつかない

といった声がよく届きます。

しかし、読解力の差は“生まれつき”の能力ではありません。

実際には、文章を理解する際に働く 4つの脳の機能 の違いが、子どもたちの読解力に大きく影響しています。

本記事では、その4つの働きをわかりやすく解説し、読解力を伸ばすためにできる実践方法をご紹介します。

■1.読解力の差は何から生まれるのか?

「文章が読めない」というと、語彙力の問題や読書量の不足が原因だと思われがちです。

ですが、読解のつまずきの根本には、もっと“認知的なメカニズム”があります。

文章を読むとき、脳は次のような作業を同時に行います。

-

文の意味を理解する

-

直前の内容を保持する

-

文脈と照合する

-

全体の構造を把握する

-

筆者の意図を推測する

どれか一つでも弱いと、読み進める途中で混乱したり、文章全体が「バラバラの情報」になってしまいます。

■2.読解力を支える4つの脳の働き

① ワーキングメモリ(作業記憶)

ワーキングメモリとは、読んだ内容を一時的に頭に保持しながら、次の文と照らし合わせる力のことです。

この力が弱いと、

-

指示語(これ・それ)が何を示すかわからない

-

読んでいる途中で話がつながらなくなる

-

前後関係がつかめない

といった困難が生じます。

特に、不登校やストレスのある子どもは、この機能が一時的に低下する傾向があります。

② 構造把握力(チャンク化)

読める子は、文章を次のような “まとまり” で捉えています。

-

主張

-

理由

-

具体例

-

結論

この構造が見えると、文章は「流れ」として理解できます。

読めない子は、文章を“一文ずつ”読んでしまい、全体がつながりません。

構造把握力は、読解の核心となる力です。

③ 語彙ネットワーク(意味のつながり)

語彙とは、ただ知っている言葉の量のことではなく、

言葉と言葉の意味がどれだけ“つながっているか” の問題です。

語彙ネットワークが弱いと、

-

少しむずかしい単語に出会うだけで読解が止まる

-

文脈から意味を推測できない

-

抽象的な内容がつかみにくい

という状態になります。

読書体験や日常の会話が、このネットワークを育てます。

④ 筆者意図を読み取る認知力

文章はただ情報が並んでいるのではなく、筆者には必ず「意図」があります。

読める子は、

「なぜここで例を出したのだろう?」

「筆者が一番言いたいのはどこか?」

と、意図を追いながら読み進めています。

読めない子は、文章を“情報の列”として読んでしまい、本質がつかめません。

■3.読解力は後から必ず伸ばせる

読解力は“才能”ではありません。

4つの脳の働きはいずれも 後から育てていくことができる力 です。

スプラウツでは、以下のステップで読解力を伸ばす支援を行っています。

●① 構造化(図解・色分け)

段落ごとに

-

主張

-

理由

-

例

-

結論

を色や形で整理し、“文章の地図”として視覚化します。

●② 要約トレーニング

一段落一文の要約や、短い文章からの要点抽出を行います。

要約は、文章の本質をつかむための強力な訓練です。

●③ 指示語を追う練習

「それ」「このため」などの指示語が示す内容を線で結ぶだけでも、文章の構造が見えてきます。

●④ 語彙ネットワークを広げる読書

特別な本でなくても構いません。

子どもが興味を持つ分野を中心に、言葉の世界を広げていきます。

多様なジャンルへの接触が語彙ネットワークを育て、読解力の基盤になります。

■4.不登校の子にこそ必要な「思考の組み立て直し」

不登校や学びに不安を抱える子どもは、

「自分はできない」という自己イメージを持ってしまうことがあります。

しかし実際には、

できないのではなく、脳の思考の使い方が一時的にうまく働いていないだけ

ということが多いのです。

安心できる環境で負荷を調整しながら学び直すことで、

思考の柔軟性は必ず回復します。

読解力を回復させることは、

子どもが再び学びに向かうための大切なステップです。

■まとめ

国語の読解力は、“才能”ではなく、

-

ワーキングメモリ

-

構造把握力

-

語彙ネットワーク

-

筆者意図の理解

この4つの認知機能の組み合わせによって決まります。

そして、これらはどの子も育てることができます。

スプラウツは、子どもたちが

「読める」「わかる」という感覚を取り戻し、

学びと心のバランスをもう一度整えていくための場です。

ゆっくり、ていねいに。

そして確実に、読み解く力を育てていきましょう。

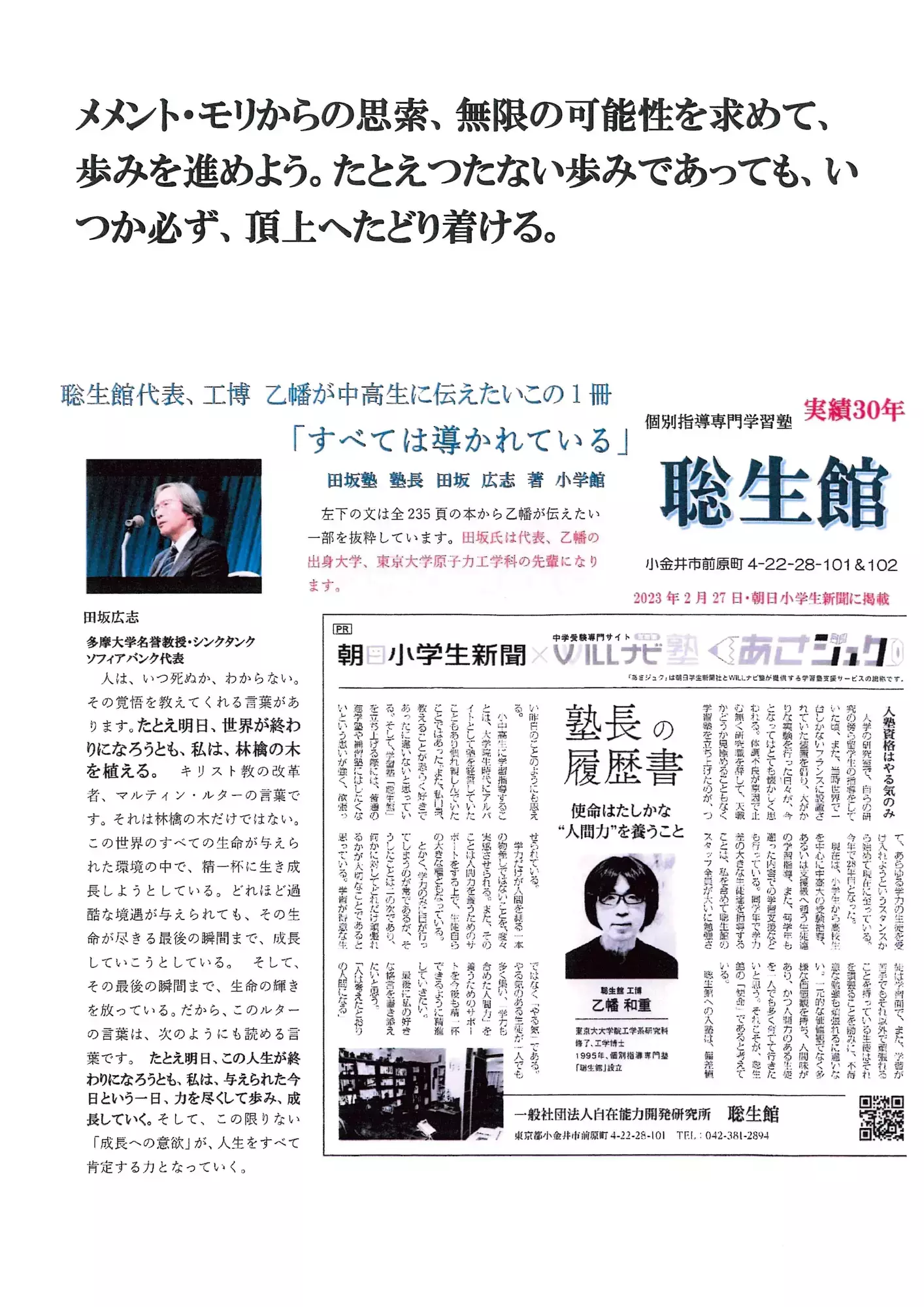

by Dr. Kazushige.O

一般社団法人自在能力開発研究所 代表理事

スプラウツ 代表

-

聡生館今日から「学童型夏休み宿題大作戦」の生徒さんが出席し始めました。これからのお申込みも未だ可能です。2025/07/29

聡生館今日から「学童型夏休み宿題大作戦」の生徒さんが出席し始めました。これからのお申込みも未だ可能です。2025/07/29 -

聡生館学習意欲はどうやって保つことができるのでしょうか。2025/07/06

聡生館学習意欲はどうやって保つことができるのでしょうか。2025/07/06 -

聡生館“問い”から始まる学び — ソクラテス式に考える力を育てる —2025/10/21

聡生館“問い”から始まる学び — ソクラテス式に考える力を育てる —2025/10/21